Entrée Indian

„Der Hinduismus ist einzigartig in seiner philosophischen Tiefe und Großartigkeit. Seine ethischen Lehren sind erhaben, hochentwickelt und nobel. Er ist sehr flexibel und anpassungsfähig für jede menschliche Bedürftigkeit. […] Die Grundlage der Sanātana Dharma ist Shruti; Smritis sind die Wände; die Itihasas und Puranas sind die Stützen und Stärkungen.“ [op. cit. https://wiki.yoga-vidya.de/Sanatana_Dharma]

Hinduistische Lehren erscheinen vielen Denkern westlicher Intellektuelle wesensfremd, schwer zugänglich bis nicht ernstzunehmend aufgrund einer so empfundenen hochgradig skurrilen bis chaotisch-grotesken Wirrnis aus Anachronismen, Determinismen, fatalistischem Aberglauben und irrationalen Paradoxien. Tumbe Technokraten, geistige Grobmotoriker, provinziell Enghorizontige mißverstehen den Hinduismus als ein riesiges Irrenhaus mit einer enormen Anhäufung von Wahnsinnigen; theologische Unilateralisten als eine Häresie. Und so ist auch die dem Hinduismus implizite indische Astrologie nicht wenigen speziell „modernen“ Astrologen der westlichen Hemisphäre suspekt: Welten prallen aufeinander. Somit aus gutem Grunde ex ante konnotiert, möge die beachtliche Oberbegrifflichkeit des Terminus „Hinduismus“ verstanden sein.

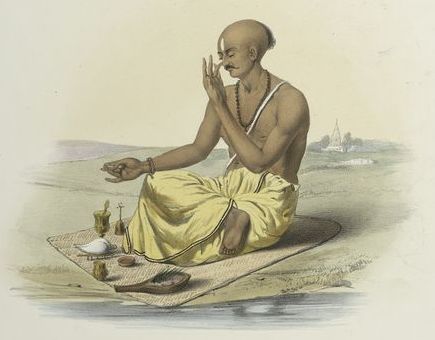

Diese indische Astrologie, im Endonym Jyotisha ज्योतिष, ist dezidiert im Kontext zu den Veda वेद, den religiös autoritativen vedischen Schriften des Hinduismus zu sehen, eben diesen ganz prinzipiell inhärent und (wie auch bspw. Ayurveda आयुर्वेद) eine spirituelle Teildisziplin des Hinduismus. Der Jyotish zählt zu den Vedanga वेदाङ्ग, den Hilfswissenschaften der Veden, innerhalb derer er jedoch eine besondere Stellung einnimmt, welche als „Auge der Veden“ metaphorisiert wird. All daher findet der Jyotish auch als vedische Astrologie seine Benennung.

Die vedische Religion ist die weltweit älteste jedenfalls noch existierende Religion, ihre Quellen können etwa 3500 Jahre zurückverfolgt werden. In ihrem Werdegang modifizierte sie sich in vielerlei Weise; selbsterklärend kann der Hinduismus nach so langer Zeit in seiner kontemporären Expression nicht mit seinen Ursprüngen gleichgesetzt werden. Nota bene impliziert diese Inkommensurabilität nicht die Entwertung der Veden; es finden sich in ihnen aber keine Passagen zu jener dem späteren Hinduismus charakteristischen Reinkarnationslehre und deren Soteriologie. In seinen multiplen Glaubensrichtungen sammeln sich unter seinem Dache über eine Milliarde Gläubige, womit er nach der Christiana und dem Islam die drittgrößte Religion dieser Erde ist. Wie alle Hochreligionen dividiert sich auch er (salopp formuliert) in die Sacerdotale, seine Mystiker und die Volksfrömmigkeit. Der Form halber sei gesagt, daß sicher auch der Hinduismus diverse fragwürdige Nuancen sein eigen nennt, und auch hier ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt: Bekanntlich kontrastiert die soziologische Situation Indiens in Schärfe zu dessen hehren Philosophien. Während sich nun im Hinduistischen mehr noch als in anderen Religionen ungemeine religiöse Vielfalt artikuliert, kann seinem astrologischen Œuvre trotz einer nicht enden wollenden Flut von Sutren und einer Vielzahl von Linien eine in den Veden gründende gewisse Geradlinigkeit attestiert werden. Doch wie jede komplexe Lehre offenbart auch der Jyotish nicht bei eiliger, oberflächlicher und von Vorurteilen geprägter Betrachtung, sondern erst nach langjährigen Studien seine wirkliche Tiefe, seine Schönheit, Weisheit und Wahrheit – entwickelt jedoch gleichsam seine Abgründe, sein Grauen und seine Dämonie.

सत्यमेव जयते

Wie es in den traditionellen chinesischen Wissenschaften hilfreich ist, innerhalb deren bewahrender Hochburg Taiwan geboren zu sein, um ihre vielschichtigen Inhalte von klein auf in originärem Ambiente zu verinnerlichen, so ist es auch im Jyotish nicht von Schaden, in ein hinduistisches Umfeld geboren zu werden. Doch ist dies kein Muß. Sofern Interesse und Offenheit für fernöstliche Spiritualität, Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit sowie (nicht unwichtig) Ausdauer und ein gutes Langzeitgedächtnis (!) zu den Charakteristika des Studierenden zählen, muß man nicht nativer Hindu sein, um indische Astrologie und mithin die Dinge zu verstehen.

Wie an sich jedes astrologische System verfügt der Jyotish über beachtliche Ressourcen, um die Erscheinungen der Seinsebene im weitgehend holistischen Sinne zu erfassen, wobei besonders die dunklen Potentiale mit weitem Abstand klarer definiert werden als in psychologisierenden und relativierenden Systemen westhemisphärischer Neuzeit. Wesenstypisch bezieht der Jyotish auf der hinduistischen Religion basierende karmische Betrachtungen sowie genealogische Kontexte mit ein; ferner spricht der Jyotish eine sehr direkte und wenig verklausulierte Sprache hinsichtlich problematischer Konstellationen, welche einem Menschen westlichen Gepräges aufgrund deren determinativen Charakters nicht selten Unbehagen bereiten, zumal die Aussagen in majorativ frappierender Weise zutreffen.

Wie an sich jedes astrologische System verfügt der Jyotish über beachtliche Ressourcen, um die Erscheinungen der Seinsebene im weitgehend holistischen Sinne zu erfassen, wobei besonders die dunklen Potentiale mit weitem Abstand klarer definiert werden als in psychologisierenden und relativierenden Systemen westhemisphärischer Neuzeit. Wesenstypisch bezieht der Jyotish auf der hinduistischen Religion basierende karmische Betrachtungen sowie genealogische Kontexte mit ein; ferner spricht der Jyotish eine sehr direkte und wenig verklausulierte Sprache hinsichtlich problematischer Konstellationen, welche einem Menschen westlichen Gepräges aufgrund deren determinativen Charakters nicht selten Unbehagen bereiten, zumal die Aussagen in majorativ frappierender Weise zutreffen.

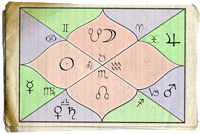

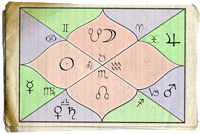

Es ist sehr wesentlich, daß die Betrachtungen des Jyotish auf den siderischen Zodiacus निरयन (nirayana) bezogen werden, ohne aber die tropische Komponente außer Acht zu lassen (der im Westen so benannte „Hindu-Kalender“ ist ein Lunisolar-Kalender; es existieren jedoch mehrere indische Kalendersysteme). 1 Es ist desweiteren sehr wesentlich, daß in der astrologischen Gewichtung des Jyotish nicht die Sonne सूर्य (sūrya), sondern der Mond चन्द्र (chandra) höchste Priorität genießt. Innerhalb dieser Divinationsebene ist der Mond der „Filter“, durch welchen die spirituellen Potentiale „fließen“ und zu den weiteren „Organen“ geleitet werden. Es sei daran erinnert, daß der Mond zu den beiden archaisch-archetypischen Prinzipien schlechthin zählt (Sonne und Mond, „die Lichter“), dem Menschen von Anbeginn in aller Offenheit sich aufweisend, noch lange bevor er die „Wandelsterne“ bemerkte (Planeten). Im astralreligiösen Kultus des Ägyptischen galt die Sonne als das rechte, der Mond als das linke Auge des Osiris. Einige Zeit später war von jener „sublunaren Sphäre“ die Rede. In der astrologischen Terminologie werden auch Sonne und Mond zu den Planeten gezählt (geozentrische Perspektive).

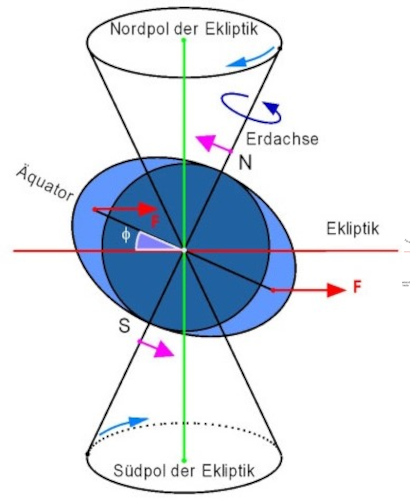

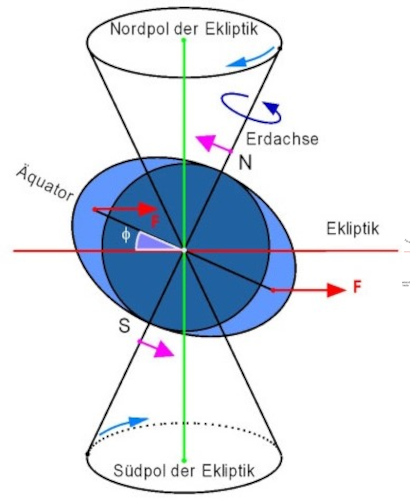

Aus der Bezugnahme auf den siderischen Zodiac resultiert das Ayanāṃśa अयनांश: Aufgrund der Präzession rücken die tropisch-zodiakalen Positionen aus der irdischen Perspektive um ca. 50” per annum rückwärts (ca. 1° in 72 Jahren); die Positionen der Fixsterne folgerichtig nach vorn. Aus der Multiplikation 360 Grade ⨯ 72 Jahre geht das Platonische Jahr (ca. 26.000 Jahre) hervor, ein kompletter Präzessionsumlauf des tropischen Zodiacs zur Deckungsgleiche mit dem siderischen. Um jene Deckungsgleiche besteht nun seit Längerem ein kleiner Diskurs: Um das Ayanamsa, den Differenzwert des siderischen zum tropischen Zodiacus zu ermitteln, muß unvermeidlich der Zeitpunkt definiert sein, wann diese bedeutsame Kongruenz letztmalig gegeben war. Weil diese Bestimmung komplexe astronomische Problematiken beinhaltet und der Berechnungsansatz aus geisteswissenschaftlich sehr verschiedenen Blickwinkeln erfolgen kann, formulieren sich hierzu (besonders im Rosicrucianischen und Anthroposophischen) variierende Sichtweisen, worauf die Berechnung des fortlaufenden Präzessionsvorgangs resp. dem daraus resultierenden Ayanamsa zu gründen habe, um diesen maßgeblichen Zeitpunkt der Kongruenz beider Zodiaces zu fixieren. Es existieren aktuell etwa vierzig mehr oder minder prominente, teils aufeinander beruhende, teils sich höchst differenzierende, in allen Fällen zum Mindesten gewiß seriös intendierte, allerdings freilich umstrittene Berechnungsansätze; in der Majorität weisen all diese ihre Stärken und Befürworter, ein jeder aber auch seine Schwächen und Kritiker auf. 2 Das in Indien staatsoffiziell gültige Ayanamsa ist das Lahiri-Ayanamsa nach Nirmal Candra Lahiri (bengali: নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী), welches auf den Referenzstern Spica auf 0° Libra bezogen wird.

Weil sich im Hinduistischen sehr viele religiöse Orientierungen zeitigen, sich die in Indien gesprochenen Sprachen in vier Sprachfamilien, etwa 120 allein offiziell anerkannte Sprachen und noch viel mehr Dialekte und Unterdialekte differenzieren, Begriffe häufig kontextbezogen angewandt werden und darüber hinaus reichlich Tropen im Sinne rhetorischer Stilmittel in die Nomenklatur einfließen, bestehen in der Tat schwer überschaubare Terminologien zur Thematik. Wir beziehen uns in der Hoffnung auf bestmöglichste Authentizität auf die in den Übertragungen zum Jyotish einigermaßen gängigen Benennungen. Sofern nicht anderslautend angeführt, werden sämtliche indischen Termini auf unseren Seiten in der majorativ gepflegten Sprache und Schrift der Veden, dem Sanskrit संस्कृत und Devanāgarī देवनागरी wiedergegeben.

Indes ist es unzutreffend, in der Begriffsvielfalt des Hinduistischen nun heillose Verwirrung per se oder in eurozentrischer Arroganz die Unfähigkeit „strukturierten Denkens“ zu sehen. Beispielsweise in den Avatara Vishnus werden verschiedene zum jeweiligen Zeitpunkte zum Ausdruck gebrachte Wesensbestandteile formuliert. Wem das schon zu unübersichtlich sein sollte, der leidet an stark eindimensionalem Wahrnehmungswillen oder -fähigkeit hinsichtlich der vielhaften Artikulationen der Seinsebene: Eben diese finden in den hinduistischen Begriffen ihre Wiedergabe, und in diesem Verständnis verwundern auch die 1000 Namen Vishnus विष्णु und Shivas शिव u. dgl. nicht (cf. Lingapurana, Mahabharata). Ein Pendant findet dieses Verständnis in den 99 Namen Allahs, obschon sich der Islam sehr wesentlich vom Hinduismus differenziert. 3

Während nun im Christlichen das Astrologische als verwerflich ketzerischer Eingriff in die allumfassende Souveränität Gottes aus dem Glauben getilgt (verteufelt i. e. dämonisiert) wurde, ist im Hinduistischen gerade das Gegenteil der Fall. Im Westen wird sich astrologisch mit disziplinvergewaltigenden Anthropozentrismen wie „Die Gestirne beherrschen das Schicksal, aber der Weise beherrscht die Sterne“ oder Nebulismen wie „Die Sterne machen geneigt, zwingen aber nicht“ über Wasser gehalten, indessen im Jyotish eine sehr determinativ-normative Komponente liegt, da ja das Astrologische als Bestandteil des Glaubens nicht als „dem Satan, Heidentum oder Aberglauben“ etc. entspringend eingestuft wird (Vedanga, damit eine priesterliche Disziplin, das „Auge der Veden“, die Schau des Heiligen ermöglichend). Eventuell spielt ja auch eine gewisse Erkenntnis mit hinein, daß ein Fisch nicht in der Lage ist, das Meer zu beherrschen oder der Absurdität des Gedankens, daß dieses ihn zwar geneigt mache, aber nicht zwinge zu schwimmen. 4 Im hinduistischen Verständnis ist das Astrologische also nach wie vor ein Mittel, den metaphysischen Himmel zu blicken, während die Astrologie im Christlichen als Teufelswerk verfemt wurde. Ein doppelbödiger Vorgang: Die im Philosophischen des Westens beharrlich postulierte indeterminierte freie Willensentscheidung des Menschen soll höhere Priorität genießen als die als unerträglich empfundene Determination durch Götter, Sterne oder welche externen Faktoren auch immer: ER will entscheiden, sich zum Maß aller Dinge erheben; das Apodiktum des Menschen an den Himmel. Diese dezidiert antagonistische Bewegung zeigt sich, in einer Wahnsinnsspirale transformiert, im Zeitgenössischen an der Negierung selbst biologischer Faktizitäten.

Erheblichen Schub erfährt diese Bewegung durch Dogmatisierungen wie „Gott ist die Liebe“ (das sog. Gute), während im Hinduistischen die wenn auch nicht sehr beliebten düsteren Faktoren (das sog. Böse) einen integralen Bestandteil theologischer, folglich astrologischer und damit epistemologisch-eschatologischer Betrachtung bilden. Wie das auch in der so definierten Ambivalenz Shivas der Fall ist, galt vergleichsweise noch in der griechischen Religion deren höchster Gott Zeus als das sowohl absolut Gute als auch absolut Böse (cf. Hesiodos, Werke und Tage); beides also, eine holistisch-komplementäre Definition, die besonders im einen ausschließlich lieben und immer noch lieber werdenderen Gott favorisierenden Christlichen auf äußersten, erbitterten Widerstand stößt. Mit der griechischen Philosophie entfaltete sich die zunächst sehr typisch europäische und im weiteren Verlauf amerikanische Linienführung der unabdingbar freien Willensentscheidung des Menschen, die auch im Glauben verankert werden musste. Im paradigmenwechselnden Age of Enlightenment, jener die Götter entmachtenden „Entzauberung der Welt“, wird dies nun axiomatisiert. In den Sprichwörtern des Volkes zeigt sich das in Wendungen wie „Jeder ist seines Glückes eigener Schmied“. Doch auch im Indischen machen sich übergeordnete Prozesse in die Verfügungsgewalt des Menschen überführen wollende Theorien geltend, wie sich das in den soteriologischen Lehren des Buddhismus offenbart, die im hinduistischen Glauben den Nāstika नास्तिक angehören (wörtl.: Verneiner i. e. Ungläubige) und ihren missionierenden Weg in die Weiten des Asiatischen gingen (im Chinesischen formierte sich nach der Hochphase des Buddhistischen die konfuzianische Reconquista.). Den Gedanken zu Ende gedacht, führt die Nichtannahme transzendenten Urgrundes freilich in den werteauflösenden Relativismus modernistischer Coleur, in anthropozentrische Ideologien und einen Niedergang von Moral und Ethik (cf. Sodom und Gomorrha) als folgerichtige Ausdrucksformen eines dekadenten Seinsverlustes sondersgleichen.

Je nach Weltanschauung umgeht der Hinduismus nach Sicht des Einen in souveräner Weisheit, nach Sicht des Anderen in defizitärer Epistemologie verbindliche Verlautbarungen zu den seit je disputierten Begriffen „Gut“ und „Böse“. In seiner Vielzahl von Denominationen finden sich sehr unterschiedliche Betrachtungweisen, während in den abrahamitischen Monotheismen, im Zoroastrismus etc. die Dinge verabsolutiert wurden. Der Jyotish verbleibt eine im Eigentlichen heilige Disziplin i. e. das Astrologische wird nicht degradiert zu einer Anmaßung häretischer Intention resp. wird nicht via materialistischem Aufklärungsreduktionismus auf die Müllhalde obsoleten Aberglaubens befördert oder vorgeblich von letzerem „befreit“ in psychologisierend verfälschendes Aggiornamento entwertet. Im Jyotish selbst werden die schönen Konstellationen gerne als die das Leben hervorbringenden, die unschönen als das Leben wieder beendenden definiert (Stirb und Werde); eine letztgültige Antwort wird mit solcherlei Aussagen aber nicht behauptet. Das grundlegende hinduistische Selbstverständnis kann mit der Metapher vieler im Grunde ihres Brunnens sitzenden, durch dessen Schacht ein Stück Himmel schauenden Personen veranschaulicht werden; keine dieser aus vielen Brunnen vollzogenen Schauen gibt den Himmel in seiner Gesamtheit wieder. Aus der Vielzahl dieser Teilschauen sammelt sich im Hinduistischen ein Häufchen von Mosaiksteinen, dessen jeweilige Teilwahrheiten eine approximative Gesamtschau des Himmels ermöglichen. Verbindlich-verfestigende Dogmatismen werden hieraus nicht abgeleitet: Aufgrund der Erkenntnis begrenzten menschlichen Geistes wird ein allumfassendes Verständnis des Himmels modalalethisch unerreichbar, d. h. das Mosaik wird niemals vollendet werden können (unbeantwortbare Fragen). Die Summe dieser Teilschauen ergibt nun aber ein vollständigeres Bild des Himmels als die Schau einer „eindimensionalen“ Religion. Ferner wird hierin ein Gleichnis der Farbenprächtigkeit des Seins apostrophiert und dieser ihre existentielle Bewegungsfreiheit (Handlungsspielraum) eingeräumt, ohne Übergeordnetes ad absurdum zu führen. Daher können im Hinduistischen vordergründig konträre Bewegungen im Sinne einer polyvalent komplementären Gesamtbewegung akzeptiert und zusammengedacht werden. 5 Aus diesem holistisch religiösen Pluralismus heraus wird der Ruf religiöser Toleranz, die dem Hinduismus wie ein Donnerhall vorauseilt, nachvollziehbar. 6

Die im Phänomen quacumque aufleuchtenden Erscheinungen oder auch das sich abwickelnde Szenario des Seins und der Dinge werden indes u. a. astrologisch (prä-)konstatiert und, den Willen der Götter respektierend (i. e. um die Verwobenheiten des Himmels und der Erde wissend) wie auch den Pfad zum Moksha मोक्ष nicht aus den Augen verlierend, soweit nur irgend möglich schicksalsbewältigt. Eine Lebensführung, die dem spirituellen Gemüt nichts Neues unter der Sonne ist. 7

Choronyme, Endonyme und Exonyme

Es sei ergänzend erwähnt, daß Termini wie „Indien“ oder „Hinduismus“ als Exonyme firmieren: Jener in weiten Teilen der Welt selbstverständliche Terminus „Indien“ resp. „India“ wurde dem durch das Land fließenden Strome „Indus“ सिन्धु (Sindhu) entlehnt und entfaltete so seine weltweite Verbreitung. Der originäre Landesname „Indiens“ lautet „Bhārat“ भारत, sich etymologisch beziehend auf das altindische Herrschergeschlecht der Bhārata bzw. das berühmte Sanskrit-Epos Mahābhārata महाभारत. Der offizielle Landesname lautet „Bhārat Gaṇrājya“ भारत गणराज्य, was mit „Republik Indien“ mehr schlecht als recht wiedergegeben wird. Dieser Name wurde dem Lande also oktroyiert.

In Zuge dieses choronymen Umbenennungsszenarios etablierte sich gleicherweise der Begriff des „Hinduismus“, dessen kaleidoskopische Vielhaftigkeit exonym subsumierend. In der Sprache der Veden lautet die alte Bezeichnung für die „indische“ Religion Sanātana Dharma सनातन धर्म (eternal dharma, eternal order → eternal truth, eternal religion). Nach Aussage des Vorsitzenden der Deutsch-Indischen Gesellschaft Nürnberg, Herrn Kedar Kolharkar, bezieht sich der Begriff Sanātana Dharma in der landessprachlichen Eigenbezeichnung (Endonym) im Wesentlichen auf die Entfaltung der vedischen Phase (cf. diesbezügliche Begriffsdefinition Brahmanismus). Für den kontemporären „Hinduismus“ im hyperonymen Sinne existiert im „Indischen“ kein verbindlich gepflegter landesspezifischer Eigenbegriff.

Nachwort

Im Rahmen dieser Seiten wollen wir zunächst mit einer tabellarischen Zusammenstellung der dem Jyotish inhärenten grundlegenden Zuordnungen, Affinitäten und Methoden einleiten, um im weiteren Verlauf die Tiefen dieser fürwahr grandiosen Astrologie intensiver auszuloten. Unsere Jyotihshastra Library bietet hierfür in einer Auswahl der relevantesten Grundlagenwerke zum Jyotish reichhaltige Möglichkeiten. Als die umfangreichste Bibliothek der alten Schriften des Jyotish kann wohl die Jataka Parijata benannt werden.

Wir empfehlen die wiederholte Lektüre der Tabellarien, welche mit Sorgfalt und Akribie erarbeitet wurden und deren angeführte Zuordnungen in weiten Bereichen unstrittig sind. Bestehen gravierend unterschiedliche Interpretationen zum einen oder anderen relevanten Thema, so sind wir bemüht, dies explizit zu vermerken. Als Maxime zu sehen, wird auf allzu spekulativ-nebulöse Abstrahierungen auf diesen Seiten nicht eingegangen.

Zur historischen Entwicklung der Astrologie, den gegen- bzw. wechselseitigen kulturellen Einflüssen und Interaktionen über die Jahrtausende sowie den daraus resultierenden systematischen Kongruenzen, Parallelen, Analogien, Similaritäten, Kontiguitäten, Disgruenzen und Differenzen wird an anderer Stelle eingegangen werden.

Begriffsdefinitionen

Im Folgenden einige wichtige Begriffsdefinitionen zum Jyotish.

In der Begriffsvielfalt des Indischen liegen zu einem Terminus mit hoher Wahrscheinlichkeit einige weitere Bezeichnungen vor.

Wir möchten im Falle weiterführendem Interesses ganz ausdrücklich zum Website-Besuch der exzellenten Wisdom Library anraten.

Elementare Termini

• Veda (Sanskrit, masculinum, वेद, veda) → „Wissen, Heiliges Gesetz“; DIE religiös autoritativen Texte des Hinduismus

• Vedanga (Sanskrit, neutrum, वेदाङ्ग, vedāṅga) → „Glied des Veda“; Hilfswissenschaft(en) der Veden

• Jyotish (Sanskrit, masculinum, ज्योतिष, jyotiṣa; auch वैदिक ज्योतिष, vaidika jyotiṣa → „Auge der Veden“ वेदचक्षु, vedacakṣu)

• Panchang (Sanskrit, masculinum, पंचांग, paṅcāṅga; auch हिन्दू पंचांग hindu paṅcāṅga) → „Hindu-Kalender“

• Ayanabhaga (Sanskrit, masculinum, अयनभाग) → Präzession

• Nirayaṇa (Sanskrit, neutrum, निरयन) → siderischer Zodiac

• Sāyaṇa (Sanskrit, neutrum, सायन) → tropischer Zodiac

• Rāśicakra (Sanskrit, neutrum, राशिचक्र) → Circle of the signs; Zodiac, Tierkreis, Sternzeichen

• Rāśi Kuṇḍalī (Sanskrit, neutrum, राशि कुण्डली) → (indisches) [Wurzel]horoskop; kurz: Rāśi

• Horāpāṭhaka (Sanskrit, masculinum, होरपाठक) → (indischer) Astrologe

Die Vedanga umfassen folgende Teildisziplinen:

Die Vedanga umfassen folgende Teildisziplinen:

1. Shiksha (शिक्षा, śikṣā): Phonetik, Kenntnis der Buchstaben, Artikulation, Sandhiregeln

2. Chandas (छन्दस्, chandas): Metrik

3. Vyakarana (व्याकरण, vyākaraṇa): Grammatik

4. Nirukta (निरुक्त, nirukta): Etymologie, Erklärung wichtiger vedischer Wörter

5. Jyotisha (ज्योतिष, jyotiṣa): Astronomie & Astrologie, Kenntnis des vedischen Kalenders

6. Kalpa (कल्प, kalpa): Ritual

https://en.wikipedia.org/wiki/Veda | https://de.wikipedia.org/wiki/Veda

https://en.wikipedia.org/wiki/Vedanga | https://de.wikipedia.org/wiki/Vedangas

https://en.wikipedia.org/wiki/Jyotisha | https://de.wikipedia.org/wiki/Jyotisha

Last, but not least noch zwei Dinge:

- Viele bekämpfen das hier Vorgelegte, obwohl sie vorgeben, „Wahrheit“ zu suchen.

- Fürchten Sie nicht, „schlafende Hunde zu wecken“. Die sind schon wach. Hunde schlafen nie so richtig.

ओम् तत् सत्

CR, in 2009/2010

Überarbeitung I zum 10./11.09.2016

Überarbeitung II in 06/07 2022

Überarbeitung III in 08/2025

अर्थार्जने सहायः पुरुषाणमापदर्णवे पोतः ।

यात्राकाले मन्त्री जातकमपहाय नास्यपरः ॥ २॥

“There is nothing in the world like a horoscope to help men in the acquisition of wealth,

to save them like a boat in a sea of troubles and to serve them as a guide in their journeys.”

Jataka Parijata | Adhyaya XVI | Sloka 2

ओम् तत् सत्

Fußnoten

1. ↑ a) siderisch; aus lat.: sidus; Stern; siderisch, auf einen Stern bzw. die Sterne bezogen; b) tropisch; aus altgr.: τϱόπος (tropos); Plural τϱόποι (trópoi) bzw. τϱοπή (tropé); Tropen; Wendungen, Wendepunkte. Umgangssprachlich den heißen Regionen der Erde gleichgesetzt, fiel der Terminus insofern nicht in Gänze völkischer Bedeutungswandlung anheim, daß der präzisierte Begriff τϱόποι Ἥλιου (Trópoi Hēliou) in der Tat die Sonnenwendegebiete benennt, nämlich den Gürtel von 47 Bogengraden um den Äquator (jeweils 23,5° nördlicher wie südlicher Breite). Die eigentlichen Wendepunkte jedoch sind der Wendepunkt des Krebses (Sommersonnenwende), von welchem an die Sonne sich verausgabt und die Tage kürzer werden sowie der Wendepunkt des Steinbocks (Wintersonnenwende), von welchem an die Sonne neue Kraft gewinnt und die Tage länger werden (wohlgemerkt auf die Nordhalbkugel bezogen, reziprok all dies auf der Südhalbkugel der Erde; ein auf der Nordhalbkugel schnell aufsteigender Ascendent ist ergo auf der Südhalbkugel ein langsam aufsteigender Ascendent und umgekehrt). Zu den Wendepunkten werden aber auch die Tag- und Nachtgleichen (Äquinoktien) gezählt. Die beiden Äquinoktien und Solstitien (Frühlingsequinox, Sommersolstitium, Herbstequinox und Wintersolstitium, die Achsenpunkte der Sonnenbahn) erstellen das Kardinale Kreuz des Zodiacs (Kardinalzeichen Aries, Cancer, Libra, Capricorn) und damit die Haupthimmelsrichtungen wie gleichsam den Beginn der Jahreszeiten, wobei Aries-Libra (Frühlings- und Herbstanfang) die horizontale, Cancer-Capricorn (Sommer- und Winteranfang) die vertikale Axis des Kreuzes formulieren. Die Grundlagen des tropischen Zodiacs referieren somit auf den gegebenen Bedingungen innerhalb des Sonne-Erde-Mond-Systems, sc. der Polachsenneigung der Erde (Schräge der Ekliptik), der aus dieser Achsenneigung resultierenden Präzessionsbewegung (Präzessionskegel; Platonisches Jahr) und den all hieraus wiederum resultierenden Jahreszeiten. Der Beginn des tropischen Zodiacs bezieht sich auf die Geburt des irdischen Jahres zum Frühlingsanfang auf 0° Aries (Tropisches Jahr). Im Unterschied hierzu bezieht sich der Beginn des siderischen Zodiacs auf die Conjunction der Sonne mit einem Fixstern, meist Spica (Siderisches Jahr). Weil diese Fixstern-Bezugnahme die Polachsenneigung der Erde nicht beinhaltet, ergibt sich das tropisch retrograd verlaufende Ayanamsa, der Differenzwert des siderischen zum tropischen Zodiacus. Abendländische Astrologie wurzelt in ihren Betrachtungen im tropischen Zodiac, indische Astrologie im siderischen (wheels within wheels); beide basieren, die astrale Betrachtungsperspektive einnehmend, auf prinzipiell deduktivem Schluß. Divinationsgrundlage chinesischer Schicksalsdeutung ist der chinesische Mondkalender; sie basiert, die geomantische Betrachtungsperspektive einnehmend, auf induktivem Schluss. c) Tropen im weiteren Wortsinne bezeichnen rhetorische Stilmittel der Ersetzung eines Begriffs durch einen nicht synonymen anderen, i. e. einem anderen Bedeutungsfeld zugehörigen Ausdruck (Wendung eines Ausdrucks).

2. ↑ Es besteht keine Übereinkunft, wann genau denn nun das Zeitalter des Wassermanns (Age of Aquarius) beginnen solle. Nach dem Rosenkreuzer van Rijckenborgh habe es schon längst begonnen (1900 n. Chr.), nach dem Anthroposophen Steiner hebe es an im Jahre 3574 n. Chr. Weniger allzu esoterische Ayanamsa benennen einen Termin zwischen etwa 2400–2600 n. Chr. Wie auch immer, sollte jedenfalls eine unangemessen glorifizierende Verklärung des Aquarius als gewissermaßen alles überstrahlendes, einzig und allein heilbringendes astrologisches Prinzip unterbleiben (wie dies für alle weiteren Zeichen des Zodiacs gilt). Das Ausblenden problematischer Potentiale des Aquarius, sei es in esoterischer Verzückung, sei es im Liberté-Égalité-Fraternité-Veitstanze, ist offenkundig.

3. ↑ Diesen Umstand der vielhaften Artikulationen der Seinsebene versuchte Kate Bush in ihren „50 Words for Snow“ zu verdeutlichen.

4. ↑ Die dem Zodiacus inneliegenden Mechanismen bilden zum einen die Grundmechanismen der Seinsebenen, auf welche die sowohl göttliche als auch dämonische Sphäre zugreifen (so diese sich differenzieren), um realiter zur Erscheinung gelangen zu können; zum anderen die elementar allen materialisierten Wesenheiten zur Verfügung stehenden Mechanismen, um sich überhaupt Ausdruck verschaffen zu können. Anthropozentrisches Wunschdenken um antagonistisch herbei erwünschte Indetermination ist (gleichwie postuliert oder scheinbegründet) ein schlichtweg absurdes.

5. ↑ „Das Wissen um die Bedingtheit und Beschränktheit aller Versuche, die vielen Sphären des Seins und Erlebens einheitlich zu ordnen und zusammenzufassen, ist die Basis der merkwürdigen Erscheinung, daß Inder und Chinesen gleichzeitig verschiedene Lehren für wahr halten können, obwohl sich diese, für sich genommen, gegenseitig ausschließen. Wenn orthodoxe Brahmanen gleichzeitig Theopantisten wie Theisten sein können oder sowohl Shiva wie Vishnu als einzigen ewigen Weltenherrn verehren, wenn sich Chinesen gleichzeitig zum Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus bekennen, dann spricht sich darin die Überzeugung aus, daß alle diese Lehren Teilaspekte der Wahrheit enthalten, die sehr wohl nebeneinander ihr Recht haben. Der Wahrheitsgehalt der Religionen liegt auf einer höheren Ebene, weil ihre Dogmen nicht feststehende Tatsachen sind, sondern nur Verdeutlichungen von etwas für uns Unerkennbarem.“ Helmuth von Glasenapp, Weltreligionen S. 452/453, München 1963 ff.

6. ↑ Die religiöse Toleranz des Hinduismus mußte an ihre Grenzen geraten in der Auseinandersetzung mit den Nastika (Buddhismus, Jaina, Charvaka), welche eine Auflösung seiner tragenden Säulen insistierten. Die christliche Missionierung scheiterte (cf. China); die islamische Unvereinbarkeit führte zur Teilung des Landes (Pakistan). Die ewige Religion indes erweist sich zeitenüberdauernd.

7. ↑ Dieser idealisierte Abriß hinduistischer (spiritueller) Lebensführung kann freilich zu keiner Zeit für einen jeden Inder als vollumfänglich gültig betrachtet werden. Niemals auf Erden priorisierte die Mehrzahl der Menschen das Erlangen höchster spiritueller Erkenntnis (panem et circenses) oder das fortlaufend gottgefällige Einhalten höchster moralisch-ethischer Werte. Desweiteren zeitigte die zunächst kolonialistische Phase und die nun vorangetriebene Globalisierung (Verwestlichung) auch im Indischen ihre entkulturalisierenden Auswirkungen. In der zeitgenössischen Lebensrealität des indischen Subkontinents mäandern teils intern, teils extern verursachte drastische soziologische Verwerfungen.

Die Vedanga umfassen folgende Teildisziplinen:

Die Vedanga umfassen folgende Teildisziplinen:

Wie an sich jedes astrologische System verfügt der Jyotish über beachtliche Ressourcen, um die Erscheinungen der Seinsebene im weitgehend holistischen Sinne zu erfassen, wobei besonders die dunklen Potentiale mit weitem Abstand klarer definiert werden als in psychologisierenden und relativierenden Systemen westhemisphärischer Neuzeit. Wesenstypisch bezieht der Jyotish auf der hinduistischen Religion basierende karmische Betrachtungen sowie genealogische Kontexte mit ein; ferner spricht der Jyotish eine sehr direkte und wenig verklausulierte Sprache hinsichtlich problematischer Konstellationen, welche einem Menschen westlichen Gepräges aufgrund deren determinativen Charakters nicht selten Unbehagen bereiten, zumal die Aussagen in majorativ frappierender Weise zutreffen.

Wie an sich jedes astrologische System verfügt der Jyotish über beachtliche Ressourcen, um die Erscheinungen der Seinsebene im weitgehend holistischen Sinne zu erfassen, wobei besonders die dunklen Potentiale mit weitem Abstand klarer definiert werden als in psychologisierenden und relativierenden Systemen westhemisphärischer Neuzeit. Wesenstypisch bezieht der Jyotish auf der hinduistischen Religion basierende karmische Betrachtungen sowie genealogische Kontexte mit ein; ferner spricht der Jyotish eine sehr direkte und wenig verklausulierte Sprache hinsichtlich problematischer Konstellationen, welche einem Menschen westlichen Gepräges aufgrund deren determinativen Charakters nicht selten Unbehagen bereiten, zumal die Aussagen in majorativ frappierender Weise zutreffen.