Siteboard

▶Tabellarium I

▶Tabellarium II

▶Tabellarium III

▶Tabellarium IV

▶Nakshatra नक्षत्र

▶Yoni गुण

▶二十八宿 (Èrshíbā Xiù)

Transkription des Sanskrit

Sofern nicht anderslautend angeführt, werden auf diesen Seiten alle indischen Termini in Sanskrit संस्कृत und Devanāgarī देवनागरी wiedergegeben.

Das Sanskrit ist in seiner ältesten Varietät die heilige Sprache der Veden, mithin die klassische Sprache der Brahmanen und damit die wichtigste Sprache der hinduistischen Hochkultur; seine Genese wird auf die Zeit um 1500 v. Chr. datiert. Das klassische Sanskrit erfuhr seine normative Grammatik um 400 v. Chr.

Bei Vorliegen differenter Angaben entstammt die älteste verifizierte Devanagari wohl dem siebten Jahrhundert AD. Der Terminus bedeutet „Schrift der Stadt der Götter“, womit ausgesagt wird, daß Devanagari göttlichen Ursprungs sei. Seit dem elften Jahrhundert ist sie die dominierende Schrift der Gelehrten Indiens, und das Sanskrit wird mehrheitlich in Devanagari geschrieben.

देव (deva, “deity, divine”)

नगर (nagara, “town, city”).

Die Transkription betreffend folgen wir den international gültigen und weitgehend übereinstimmenden Standards des IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) bzw. nun ISO 15919, belassen aber um der Lesbarkeit willen bestimmte Begriffe bei der im Westen gewohnten Schreibweise (e. g. Chandra/Chakra anstelle Candra/Cakra).

Ebenfalls um der besseren Lesbarkeit willen verzichten wir auf die übliche Kursivsetzung transkribierter Termini.

Wie das Hanyu Pinyin ist auch die IAST-Transkripton als Approximation zu betrachten; ein akademisch konstruiertes und vereinheitlichend künstliches, nicht originäres Hochindisch, welches im multilingualen Mutterlande so nicht gesprochen wird, jedoch der Welt die Möglichkeit schenkt, das hochkomplex schwierige Sanskrit überhaupt einmal und näherungsweise authentisch einlesen zu können.

Neben IAST/ISO begegnen literarisch mehrere weitere existierende Systeme, e. g.

• [diacritical] ALA-LC, Kolkata, Hunterian;

• [ASCII] Harvard-Kyoto, ITRANS, Velthuis, SLP1, WX;

• desw. Monier-Williams usw.

Transliterationsstandard ist ISO 15919

IAST/NLAC sind Subsets von ISO 159191/2001

▷de.wikipedia/IAST

▷en.wikipedia/IAST

▷de.wikipedia/ISO_15919

▷en.wikipedia/ISO_15919

▷en.wikipedia/Devanagari_transliteration

Die IAST-Transkription des jeweiligen Terminus kann onmouseover eingesehen werden (Quickinfo/Tooltip), so diese nicht vorangestellt oder in Klammern hintangefügt wurde.

Diakritika werden im Textfluß nur dann gesetzt, wenn das Sanskrit in Devanagari wiedergegeben und dem Leser kein Studium der transkriptiven Ausspracheregeln zugemutet wird, zumal das Sanskrit über 48/49 westlicher Lingua weitgehend fremde Phoneme verfügt.

Doppel- oder Mehrfachbegriffsbelegungen, soweit bekannt und nicht ausufernd, wurden ebenfalls in den Quickinfos/Tooltips vermerkt.

Weil diese Seiten das Hinduistische behandeln, finden sich kaum in Pali, dem wesentlich im Buddhistischen gepflegten Dialekt, geschriebene Termini. Falls doch, wird dies benannt.

Begriffe wie Pratipata प्रतिपत, Ayushmana आयुष्मान, Dhriti धृति und dergleichen werden im Indischen auch verkürzt Pratipat प्रतिपत्, Ayushman आयुष्मान्, Dhrit धृति् etc. gesprochen und geschrieben.

Sanatana Dharma

Realdefinition/Nominaldefinition

Sanskr.: सनातन धर्म (Sanātana Dharma); eternal dharma, eternal order → eternal truth, eternal religion. In der Nominaldefinition dieser Seiten wird der Terminus Sanatana Dharma für den exonym oberbegrifflich so benannten „Hinduismus“ herangezogen. Nach Aussage des Vorsitzenden der Deutsch-Indischen Gesellschaft Nürnberg, Herrn Kedar Kolharkar, bezieht sich der Begriff Sanatana Dharma in der landessprachlichen Eigenbezeichnung (Endonym) majorativ auf die Entfaltung der vedischen Phase (cf. diesbezügliche Begriffsdefinition Brahmanismus). Für den kontemporären „Hinduismus“ im hyperonymen Sinne existiert im „Indischen“ kein verbindlich gepflegter landesspezifischer Eigenbegriff.

Bhārat Gaṇrājyas

terminologische Vielfalt

Aus der kaleidoskopischen Vielhaftigkeit des „Hinduismus“ sowie jener in Bhārat Gaṇrājya भारत गणराज्य („Indien“) vorliegenden vier Sprachfamilien, weit über hundert Sprachen und noch viel mehr Dialekten resultiert eine Sintflut an Termini, semantischen Relationen und rhetorischen Figuren, linguistisch formuliert insbesondere Synonyma, Tropen [Primärtropen Metonymie und Synekdoche (Grenzverschiebungstropen), Metapher und Ironie (Sprungtropen), Sekundärtropen Periphrase und Antonomasie, Litotes und Hyberbel], ferner Agnomina, Epitheta, Paraphrasen, Konnotationen, auch Metonomasien etc.

Auch dem Indologen ist es somit ein Ding der Unmöglichkeit, in allen Fällen alle begrifflichen Varianten wiederzugeben, was im Übrigen als ein ziemlich sinnfreies Unterfangen bezeichnet werden kann. Wir beschränken uns in unseren Tabellarien nolens volens auf die in der Literatur der westlichen Hemisphäre einigermaßen gepflegten Termini, welche in bester Hoffnung das Sanskrit-Hyperonym repräsentieren.

Schließlich sei aus dem Chinesischen exemplarisch angeführt, daß mancher im Westen usancierte Begriff im Mutterland nicht zwingend so gepflegt wird. Bspw. ist eher vom Zhōuyì als vom Yìjīng die Rede, eher vom Shàngshū als vom Shūjīng.

Zitationen

„Eine Lösung der sogenannten Welträtsel wird es nie geben, weil das meiste, was uns rätselhaft erscheint, von uns selbst geschaffene Widersprüche sind, die aus der spielenden Beschäftigung mit den bloßen Formeln und Schalen der Erkenntnis entstehen.“

Hans Vaihinger

„Das Wissen um die Bedingtheit und Beschränktheit aller Versuche, die vielen Sphären des Seins und Erlebens einheitlich zu ordnen und zusammenzufassen, ist die Basis der Erscheinung, daß östliches Denken gleichzeitig verschiedene Lehren für wahr halten kann, obwohl sich diese, für sich genommen, gegenseitig ausschließen.“

Helmuth von Glasenapp

Hinduistisches Tabellarium I

Im ersten hinduistischen Tabellarium werden wir die Grundformulierungen der Sanatana Dharma behandeln. Die schriftliche Fixierung der lange Zeit mündlich tradierten hinduistischen Weisheit, Philosophie und Religiosität erfolgte ab etwa dem 5. Jahrhundert v. Chr. Typisch für den Hinduismus liest man (mit Ausnahme der Veden) divergierende Reihungen seines Schrifttums; auch wird diesem seitens seiner Gelehrten unterschiedliche Priorität bzw. Relevanz beigemessen. Eine wie in den abrahamitischen Monotheismen gepflegte verbindliche Kanonisierung hinduistischer Schriften, etwa in lehrbuchhaft thematisch konsekutive Kapitel gefasst, kann nicht gedacht werden: Beispielsweise zählen viele Upanishaden ursprünglich zum Rigveda, Samaveda oder Atharvaveda. Gewißlich aber waren, sind und bleiben die höchstautoritativen heiligen Schriften der Sanatana Dharma die vier Veda वेद nebst der Upanishaden उपनिषद्.

Im zweiten hinduistischen Tabellarium werden wir unserer ureigenen astrologischen Linienführung gemäß den Jyotisha ज्योतिष, die indische oder auch vedische Astrologie, jenes „Auge der Veden“ thematisieren. Sämtliche auf diesen Seiten gegebenen Tabellenwerke wurden in Sorgfalt und Akribie, dem Wesen eines Tabellariums nach aber konzise und pointiert formuliert. Sie fassen vieles zusammen, können und sollen jedoch kein Studium des hochkomplex Inhaltlichen ersetzen. Wir erheben insbesondere die Sanatana Dharma betreffend keinerlei Anspruch auf religiöse, religionswissenschaftliche oder philosophische Ausdifferenzierung oder die Utopie einer subsumierenden Gesamtdarstellung.

Heilige Schriften der Sanātana Dharma सनातन धर्म

Die folgende, an so einigen Stellen ergänzte Strukturierung der Veden nach de.wiki ist als Übersicht zu betrachten und nicht autoritatives Striktum; wie oben schon erwähnt liest man divergente Reihungen. Die Termini Shruti und Smriti sind ziemlich eindeutig begriffsdefiniert, was als Samhita zu gelten hat, verbleibt ggf. mehrdeutig. Die angeführten Positionen beinhalten viele weitere umfangreiche Texte diverser Traditionslinien, Schulen et al. sowie u. a. in den Itihasa die großen Epen Bhārats भारत (Endonym „Indiens“), nämlich das Rāmāyaṇa und das Mahābhārata, dessen Bestandteil die berühmte, aus den Kshattriya-Federn der Bhagavata भागवत geflossene Bhagavad Gītā भगवद्गीता ist. Für viele hinduistische (wie auch buddhistische) Texte liegen keine Übersetzungen vor.

- Shruti श्रुति (śruti), „das Gehörte; was gehört wird“ (autoritativ)

Frühvedische Zeit (Orthodoxer Brahmanismus)

• Veden वेद, (veda), „Wissen“, „heilige Lehre“

· Samhita संहिता (saṃhitā), „(Text-)Sammlung(en)“; ca. 1200–900 v. Chr.; älteste Schicht i. e. eigentlicher Kern der Veden

- Rigveda-Samhita ऋग्वेद (ṛgveda), „Wissen/Hlg. Lehre von den Versen“; Hymnen (ältester Veda)

- Samaveda-Samhita सामवेद (sāmaveda), „Wissen/Hlg. Lehre von den Gesängen“; Lieder

- Yajurveda-Samhita यजुर्वेद (yajurveda), „Wissen/Hlg. Lehre von den Opfersprüchen“; Opferformeln; zwei Traditionslinien

- Vajasaneyi-Samhita वाजसनेयी (vājasaneyī) i. e. Shukla-Yajurveda, शुक्लयजुर्वेद (śuklayajurveda); weißer Yajurveda

- Maitrayani-Samhita मैत्रायणी (maitrāyaṇī) i. e. Krishna-Yajurveda कृष्णयजुर्वेद (kṛṣṇayajurveda); schwarzer Yajurveda

- Atharvaveda-Samhita अथर्ववेद (atharvaveda), „Wissen/Hlg. Lehre des Feuerpriesters“; heil- und schutzmagische Formeln

Spätvedische Zeit (Essenz der vier Veden); ca. 800–500 v. Chr.; i. e. den Shruti, nicht aber eigentlichem Kern der Veden zugehörig

· Brahmana ब्राह्मण (brāhmaṇa), „was zum Priester gehört“; ca. 800–500 v. Chr.; Ritual- und Opfertexte, Auslegungen

· Aranyaka आरण्यक (āraṇyaka), „Waldtexte“, Ritualtexte brahmanischer Eremiten

· Upanishaden उपनिषद् (upaniṣad), „sich in der Nähe niedersetzen [eines Lehrers (Gurus गुरु)]“; ca. 700–200 v. Chr.; philosophische und mystische Lehren

- Smriti स्मृति (smṛti), „das Erinnerte; was erinnert wird“ (bedingt autoritativ; kein Konsens bez. Klassifikation)

• Itihasa इतिहास (itihāsa), „so wahrlich ist es gewesen“; Dichtung und Epen (Rāmāyaṇa रामायण, Mahābhārata महाभारत etc.)

• Purana पुराण (purāṇa), „alte Geschichte“ (Mahāpurana, Upapurana, Sthalapurana, Jatipurana, Mahatmya)

· Mahapurana महापुराण (mahāpurāṇa), „große Purana“; die Götter der Trimūrti त्रिमूर्ति umfassend; Brahmā-P. ब्रह्मा, Vishnu-P. विष्णु, Shiva-P. शिव

· Upapurana उपपुराण (upapurāṇa), „Unter-Purana“; weitere Götter umfassend; Shakti/Devi-, Krishna-, Surya-, Ganesha-Purana etc.

· Sthalapurana स्थलपुराण (sthalapurāṇa) „Orte-Purana“; auf Tempel, heilige Orte, sakrale Plätze bezogene Purana

• Sutra सूत्र: (sūtra); „(Leit-)Faden, Kette“; pointiert-essenzielle Exzerpte aus den Veden

• Dharmashastra धर्मशास्त्र (dharmaśāstra); Gesetzestexte, Recht und rechtes Verhalten

• Nitishastra नीतिशास्त्र (nītiśāstra); Schriften zu Moral und Ethik, rechtem Benehmen, Diplomatie

• Vedanga वेदाङ्ग (vedāṅga); „Glied des Veda“; Hilfswissenschaft(en) der Veden

· Shiksha शिक्षा (śikṣā); Phonetik, Kenntnis der Buchstaben, Artikulation, Sandhiregeln

· Chandas छन्दस् (chandas); Metrik

· Vyakarana व्याकरण (vyākaraṇa); Grammatik

· Nirukta निरुक्त (nirukta); Etymologie, Erklärung wichtiger vedischer Wörter

· Jyotisha ज्योतिष (jyotiṣa); Astronomie/Astrologie, Kenntnis des vedischen Kalenders

· Kalpa कल्प (kalpa); Ritual

• Agama आगम (āgama); zahl- und umfangreiche Schriften zur Verehrung der Götter; Shaiva-, Shakta-, Vaishnava-A. (Pancharatra); Vaikhanasa-, Soura-A. etc.; ggf. als fünfter Veda bezeichnet; gelten als Offenbarung, aus denen sich die tantrischen Lehren ableiten; Agama und Tantra werden oft gleichgesetzt.

„Die schriftlichen Quellentexte des indischen philosophischen Denkens sind die Veden वेद (Sammlungen der Weisheiten und Ansichten der Seher, d. h. ṛṣis ऋषि, die auch als ‚śruti‘ श्रुति, d. h. das Gehörte bezeichnet werden, und die ‚Upaniṣaden“ उपनिषद् (die philosophisch-spekulativen Kommentare und Weiterführungen der Veden). Eine Eigenart der philosophischen Systembildung in Indien beginnt mit den ‚Sūtren‘ सूत्र, d. h. mit der systematisch kompositorischen wissenschaftlichen aphoristischen Literatur, die formelhafte, leicht memorierbare, aber stellenweise doch ohne weitere Kommentare und Erklärungen nicht leicht zugängliche Sätze darstellen. Um diesen tiefsinnigen und ambivalenten Charakter der Sūtren zu erhellen, entwickelte sich die Tradition der Kommentarliteratur über die Sūtren mit dem Namen ‚Bhāṣya‘ भाष्य. Hier werden nicht nur neue Kommentare geschrieben, sondern es entstehen neue Bedeutungshorizonte und eine Vielzahl von interpretativen Möglichkeiten. Die verschiedenen klassischen Schulen der indischen Philosophie sind dann weitere Systematisierungen dieser Bhāṣya-Literatur mit Betonung der vedischen und upaniṣadischen Texte.“

Ram Adhar Mall

Darshana दर्शन

Die Darshana können als die religiös-philosophischen Hauptlinien des Hinduismus umschrieben werden. In der westlichen Terminologie ist von sechs orthodoxen (cf. षड्दर्शन ṣaḍdarśana) und einer unbestimmten Anzahl heterodoxer Darshana die Rede. Der Begriff Orthodoxie bezieht sich u. a. auf die Anerkennung der Veden als die autoritativ religiösen Schriften des Hinduismus. Im Indischen wird weniger verklausuliert von den āstika अस्तिक (wörtl.: Bejaher i. e. Gläubige) und nāstika स्तिक (wörtl.: Verneiner i. e. Ungläubige) gesprochen; folgerichtig werden letztere als nicht zur hinduistischen Religion zugehörig rubriziert. Jede der unten angeführten hyperonymen Hauptlinien verzweigt sich in weitere Strömungen. Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Gläubigen des gestrengen Sikhismus ਸਿੱਖੀ (sikhī) ein, einer apersonal monotheistischen Linie Nanak Devs ਨਾਨਕ ਦੇਵ (15.–16. Jh. n. Chr.).

Als definitives multum comparationis indischen philosophischen Denkens kann die Frage gelten, wie die leidhafte Komponente des Lebens zu überwinden sei. Aus ihren erkenntnistheoretischen Grundbetrachtungen heraus entwickeln die Darshana Indiens ihre jeweiligen Soteriologien (cf. im Buddhistischen yāna यान als Wagen über den Strom des Leidens duḥkha दुक्ख).

āstika अस्तिक

• Mimamsa मीमांसा (mīmāṁsā); wörtl.: „Überlegung, Prüfung, Erörterung“ (Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa)

• Vedanta वेदान्त (vedānta); wörtl.: „Ende des Veda“; Synekdoche für jene die Shruti abschließenden Upanishaden

• Samkhya सांख्य (sāṃkhya); wörtl.: „Zahl, Aufzählung“; eines der ältesten philosophischen Systeme Indiens, dem Kapila कपिल zugeschrieben

• Yoga योग (yoga); wörtl.: „Joch“; mittels zunächst körperlicher, final geistiger Übungen zur Erkenntnis gelangende Lehre

• Nyaya न्याय (nyāya); wörtl.: „Regel, Methode, Analyse“; epistemologisch-analytische Linie indischer Philosophie, dem Maharishi Gautama महर्षिः गौतम zugeschrieben

• Vaisheshika वैशेषिक (vaiśeṣika); als eine naturphilosophischer Ausrichtung umrissene Darshana, dem Kaṇāda कणाद zugeschrieben

nāstika नास्तिक

• Buddhismus धर्म (dharma); soteriologische Lehre Siddhartha Gautamas सिद्धार्थ गौतम, welche die tragenden Säulen des Hinduismus nicht akzeptiert; 6.-5. Jh. v. Chr.

• Jainismus जैन (jaina); wohl von Mahāvīra महावीर begründete, die Veden negierende dualistisch-asketische Religion; 6.-5. Jh. v. Chr.

• Charvaka चार्वाक (cārvāka); nach selbigem benanntes, die Veden ablehnendes materialistisch-existentialistisches philosophisches System; 4.-2. Jh. v. Chr.

Die religiöse Toleranz des Hinduismus mußte in der Auseinandersetzung mit den Nastika unvermeidlich an ihre Grenzen geraten. Die christliche Missionierung scheiterte (cf. China); die islamische Unvereinbarkeit führte zur Teilung des Landes (Pakistan). Die ewige Religion indes erweist sich zeitenüberdauernd.

Purushartha पुरुषार्थ

Je nach angelegtem Maß oder Blickwinkel kann hinsichtlich der Säulen des Hinduismus von den Veda, Varna und Aghnya die Rede sein, aber auch von den im Westen so benannten „Schlüsselkonzepten“ der Purushartha पुरुषार्थ, nämlich Moksha (auch Mukti), Dharma, Artha und Kama, denen das Ahimsa hinzugefügt werden sollte. Die Purushartha definieren die wichtigsten sowohl spirituellen wie auch weltlichen „Daseinsfaktoren“, welchen der Gläubige der Sanatana Dharma sein Leben weiht, die priorative Zielsetzung betreffend natürlich den höheren Ebenen des Dharma und Moksha. Wir übernehmen die im Westen einigermaßen gängigen Begriffspointierungen.

• Kama काम (kāma) → weltlicher Genuss, Lust, Sexualität (pleasure, love, psychological values)

• Artha अर्थ (artha) → weltlicher Wohlstand, Erfolg (prosperity, economic values)

• Dharma धर्म (dharma) → Religion, Gesetz, Tugend, Moral (righteousness, moral values)

• Moksha मोक्ष (mokṣa) → Erlösung (liberation, spiritual values, self-realization)

• Ahimsa अहिंसा (ahiṃsā) → Gewaltlosigkeit im Sinne reinen Karmas कर्म, letzteres zum Moksha führend

Von den beiden dem Irdischen in nicht selten allzu hedonistischem Habitus verbundenen und damit im Sinne solcher Lebensgestaltung zu jenen der Erlösung gewiß abträglichen Phasen des Kama काम und Artha अर्थ zählt jedenfalls die des Kama zu den hinduistischen Arishadvarga अरिषड्वर्ग, den „sechs [inneren] Feinden“: Kama (weltliche Begierden), Krodha क्रोध (Zorn), Lobha लोभ (Gier, Geiz), Moha मोहा (Verblendung, geistige Dunkelheit), Mada मद (Hochmut) sowie Matsarya मात्सर्य (Neid, Eifersucht). Hier zeigen sich Parallelen zur jeweils buddhistischen Ableitung der Pratītyasamutpāda प्रतीत्यसमुत्पाद, der drei Geistesgifte मूल (mūla) und den sieben Todsünden des Christlichen.

Ashrama आश्रम

Kontextuell zu den Purushartha sind die vier Ashrama zu sehen, welche die vier Lebensphasen, Stadien oder Lebensalter eines dem spirituellen Pfade folgenden Menschen zum Ausdruck bringen. Nicht allein den Reinheitsgeboten eines Brahmanen ब्राह्मण (brāhmaṇa), eines Priesters der vedischen Religion entsprechend, zeichnet hier der Idealgedanke einer der hinduistischen Gesellschaftsstruktur allumfassenden Lebensführung (i. e. wie es sein sollte bzw. worauf hinzuarbeiten ist). Auch zu den Ashrama übernehmen wir die im Westen einigermaßen gängigen Begriffsdefinitionen.

• ~ 20/25 aa. | Brahmacharya ब्रह्मचर्य (brahmacarya) → Brahmacharin ब्रह्मचारिन् (brahmacārin) → Schüler, Student (Lehrjahre, Studienjahre)

• ~ 20–60 aa. | Garhasthya गार्हस्थ्य → Grihastha गृहस्थ (gṛhastha) → Haushalter, Familienvater (Familie und Beruf)

• ~ 50–75 aa. | Vanaprastha वानप्रस्थ (vānaprastha) → Waldeinsiedler, Sich-Zurückziehen in die Einsamkeit des Waldes (Anachorese, Eremitage)

• ~ 70–xx aa. | Samnyasa संन्यास (saṃnyāsa) → Sannyasin सन्न्यासी (sannyāsī) → Entsagen aller weltlichen Bindungen, Sich-Weihen dem Spirituellen (Ausklang des Lebens)

Das klassisch-hinduistische Konzept der Ashrama ist nicht zu verwechseln mit all deren Umdeutungen (wie bspw. innerhalb der grotesk unseriösen „Neo-Sannyas“-Verzerrung des Gauklers und Hedonisten Chandra Mohan Jain चंद्रमोहन जैन, der sich zunächst Acharya Rajneesh आचार्य रजनीश, später Bhagwan Shree Rajneesh भगवान श्री रजनीश und zuletzt Osho ओशो benannte). Man vergleiche hierzu den ursprünglichen Wortsinn des Begriffs Sannyasin.

Trimūrti त्रिमूर्ति / Graha mitra ग्रहमित्र

| Guna |

IAST |

Farbe |

Prinzip |

IAST |

Element |

Varṇa |

IAST |

| रजस् |

Rajas |

Rot / Gelb |

ब्रह्मा |

Brahmā |

Erde |

क्षत्रिय |

Kṣatriya / Vaiśya |

| सत्त्व |

Sattva |

Weiß |

विष्णु |

Viṣṇu |

Wasser |

ब्राह्मण |

Brāhmaṇa |

| तमस् |

Tamas |

Schwarz |

शिव |

Śiva |

Feuer |

शूद्र |

Śūdra |

Die Trimurti ähneln entfernt, sind aber nicht gleichbedeutend den Konzepten der trinitarischen Theologie des Christentums. Die Trimurti symbolisieren die Vereinigung resp. Einheit (Oneness) der archaisch-kosmischen Prinzipien der Erschaffung, Erhaltung und Zerstörung, die Aspekte des Brahman ब्रह्मन्, der höchsten hinduistischen Entität, des Urgrundes allen Seins. Es handelt sich in dieser trialistischen Basisformulierung nicht um drei schlechthin differente, sondern kohärente Gottheiten: Brahma zeichnet hier für das erschaffende, Vishnu das erhaltende und Shiva das zerstörende Prinzip. Es ist hinzuzügen, daß dies nicht die alleinige Betrachtung insbesondere Shivas und Vishnus ist, welcher erstere seitens der Shaiva शैव als über allen stehender höchster Gott verehrt wird und in dieser Anschauung alle Prinzipien in sich vereint. Gleicherweise liegen zu Vishnu seitens der Vaishnava वैष्णव vom Konzept der Trimurti abweichende, mit anderen Worten denominationsspezifische Interpretationen vor. Angesichts der bereits mehrfach erwähnten Vielhaftigkeit des Hinduismus ist nicht davon auszugehen, daß diese im Westen oft konnotierte Trimurti auch im Religiösen des Mutterlandes allerorten höchsten Stellenwert genießt. Die Trimurti müssen als approximativ einführende, dennoch gewichtige Worte zu den Grundstrukturen der vedischen Religion gesehen werden.

Varṇa वर्ण

| Varna |

Chandra |

Guṇa/Trimurti |

Farbe |

Purusha |

Assoziation |

Vergleich Europa |

ब्राह्मण

Brāhmaṇa |

Cancer, Scorpio, Pisces |

सत्त्व / विष्णु

Sattva / Vishnu |

Weiß |

Mund |

Priester und Intellektuelle |

Erster Stand: Lehrstand

Klerus (geistlicher Stand) |

क्षत्रिय

Kṣatriya |

Aries, Leo, Sagittarius

|

रजस् / ब्रह्मा

Rajas / Brahma |

Rot |

Arme |

Krieger, Adlige, Könige |

Zweiter Stand: Wehrstand

Adel (Schwert-, Amtsadel) |

वैश्य

Vaiၛya |

Taurus, Virgo, Capricorn |

रजस्, / ब्रह्मा

Rajas / Brahma |

Gelb |

Schenkel |

Händler und Kaufleute

(vormals Bauern und Viehzüchter) |

Dritter Stand: Nährstand

(freie) Bürger, Bauern |

शूद्र

Shudra |

Gemini, Libra, Aquarius |

तमस्, / शिव

Tamas / Shiva |

Schwarz |

Füße |

Künstler, Handwerker, Bauern

(vormals Sklaven) |

... |

Bereits im hinduistischen Konzept der Trimurti wird das im Westen mit Schimpf und Schande konnotierte sogenannte „Kastensystem“, die Varna der Sanatana Dharma, ersichtlich. Die Varna repräsentieren im hinduistischen Verständnis keine ursprünglich so vorgesehene Hierarchie zum Zwecke diskriminierender Unterdrückung, sondern einen im fortlaufenden Niedergang der Yuga etablierten Mechanismus zum Zwecke bestmöglichster Aufrechtererhaltung jener ursprünglichen Ordnung des Krita-Yuga. In jenem Goldenen Zeitalter war die Inkraftsetzung der Varna nicht vonnöten (cf. Ṛgveda ऋग्वेद 10,90,12 et al.). Wenig überraschend bestehen auch zu den Varna sich mehr oder minder differenzierende denominationsspezifische Interpretationen.

Aghnya अघ्न्य

Die hinduistische Verehrung der Kuh अघ्न्य (aghnya) stößt nicht allein im Christlichen, mehr noch im Islam auf äußerstes Unverständnis, da ein Tier im Geiste dieser Religionen niemals sakrosankt sein kann und damit eine unerhörte Häresie des Hinduismus den Zorn der „Rechtgläubigen“ erregt. Die Sanatana Dharma ist indes längst nicht die einzige Religion, die in der Manifestation der Kuh das schlechthin irdische Prinzip verankert sieht. Mutter Erde wurde in allen Zeiten im Kultus sehr vieler Religionen kumulierend in der Symbolik des Stiers Achtung und Respekt gezollt. Legendär die in mannigfaltiger Varietät sich etablierenden Stierkulte früher Zeiten, welche im spanischen Stierkampf bis in die Neuzeit ihren Nachhall ausüben, legendär der Stellenwert des White Buffalo im Autochthonen des heutigen Nordamerika. Im astrologischen Zodiacus nimmt der Stier den Thron des ersten Erdzeichens ein, im Chinesischen der Büffel als die erste Erde im Zyklus der traditionell gereihten Wandlungsphasen. Sich all dies vor Augen haltend, wird das Bewahren einer Jahrtausende währenden religiösen Selbstverständlichkeit im Hinduismus nachvollziehbar, sofern sich die herablassende Arroganz des „Aufgeklärten“ nicht über solch „niedere Primitivität“ erhaben wähnt.

• Eine im direkten Zusammenhang stehende Frage ist diejenige einer möglicherweise hieraus folgenden Überbewertung des Prinzips Erde, welche im Kontext an verschiedener Stelle eingeräumt werden muß, jedoch im reduktionistisch-materialistisch Areligiösen der Moderne unvergleichlich destruktivere Artikulation zeitigt.

• Eine weitere im direkten Zusammenhang stehende Frage ist diejenige nach einer (historisch mehrfach verifizierten) in Umkehrung vollzogenen Verehrung eines dämonischen Erdprinzips (e. g. des Minotaurus).

Analysis

Die indische Religion wahrte am Ehesten die Ausgewogenheit der Dinge, wenn auch europäischem Gemüte in oftmals unverständlicher Art und Weise und bei allen Degenerativa indischer Hochkultur, während in den abrahamitischen Monotheismen eine Verteufelung durchaus nicht teuflischer Prinzipien zuungunsten eigentlicher Religiosität erfolgte und im Chinesischen trotz dessen philosophischem Anspruchs 中庸 (zhōngyōng) die Gewichtung des Irdischen eine realiter höhere, wenn auch tradiertem chinesischen Selbstverständnis gemäß nicht vollends unausgewogene ist.

Die indische Religion ließ sich nicht von christlicher, nicht von islamischer Missionierung beeindrucken, nicht vom paradigmenwechselnden Age of Enlightenment übermannen, jener die Götter entmachtenden „Entzauberung der Welt“ und aller hieraus unsäglichen Fehlentwicklungen metaphysisch entsetzlich defizitärer westlicher Unkultur. Sie paktierte nicht mit deren Destruktionen, nicht mit Kolonialismus und Imperialismus, nicht mit den materialistischen Ideologien des Kapitalismus und Kommunismus. Sie ging kein anbiederndes Aggiornamento ein, wahrte ihre Lehren, und sie wahrte die Astrologie.

Doch bleibt auch der Hinduismus nicht von jenen der re-ligio feindlich gesinnten Antagonismen verschont. Die Auseinandersetzung der Brahmanen und Khattriya (Verwaltung des Himmels auf Erden versus Verwaltung der Erde auf Erden) währt seit Langem; anstelle des ursprünglich so vorgesehenen von beiden Kasten in Eintracht vollzogenen Bewahrens der Ordnung des Himmels und der Erde mäandert stattdessen der von den Kshattriya, den Hütern der Materialis unversöhnlich geführte Kampf um deren Vormachtstellung: Die im Westhemisphärischen einstig so benannte Concordia sacerdotii et imperii gilt nichts mehr. Der Verrat der Khattriya am Himmel wird historisch bspw. erkennbar an im Folgenden kurz eruierten Szenarien:

• Ob Siddhārtha Gautama सिद्धार्थ गौतम alias Buddha बुद्ध („der Erwachte“) denn nun als Atheist oder Agnostiker zu sehen sei, wird wohl auch weiterhin umstritten bleiben. In seinen jedenfalls nicht immer friedlichen Lehrreden greift der Faiseur als Sproß grobschlächtiger Kriegerkaste क्षत्रिय (kṣatriya) „mit seiner Löwenstimme“ via instrumentalisiertem Rationalismus die Sacerdotale ब्राह्मण (brāhmaṇa) an, entmachtet die Götter und will sehr dezidiert das Prinzip des Himmlischen dem Irdischen unterordnen. Der Kshattriya will die Macht, will herrschen, will entscheiden, sich über den Himmel erheben, bekämpft den Himmel und die Priester des Himmels auf Erden und findet seine gleichgesinnten Freunde. Nicht mehr die Götter erlösen, das Nicht-Selbst erlöst sich aus sich selbst; die Umformulierung und damit Degradierung im Göttlichen wurzelnder Transzendenz zugunsten gottloser Immanenz in ganz typischem anthropozentrischem Antagonismus. Stimmig hierzu bezeichnete Gautama in seinen originären Formulierungen seine Linie nicht als eine Religion, sondern (soteriologische) Lehre धर्म (dharma), letztere Wortwahl eine übrigens nicht unbescheidene. Speziell der Buddhismus zeichnet sich in all seinen Spielarten durch sein Bestreben aus, übergeordnete Prozesse in die Verfügungsgewalt des Menschen überführen zu wollen. Folgerichtig wurde Gautama von den Kshattriya flankiert: Kriege werden nicht allein mit Waffen geführt. Der gottlose Buddhismus schismatisierte nach dem Tode seines Lehrenstifters Gautama in die Linien des Theravāda वज्रयान und Mahāyāna महायान (Zweites buddhistisches Konzil etwa 383 v. Chr.), später des tibetischen Vajrayāna वज्रयान (ab 4.–5. Jh. n. Chr.). Der in vielen Belangen flexibel modifizierbare Mahayana ging seinen Weg in die Weiten des Ostens.

• In der oben schon erwähnten grotesk unseriösen „Neo-Sannyas“-Verzerrung des megalomanisch selbstreferentiellen Gauklers, Fanfarons und Delirare-Hedonisten Chandra Mohan Jain चंद्रमोहन जैन (der sich zunächst Acharya Rajneesh आचार्य रजनीश, später Bhagwan Shree Rajneesh भगवान श्री रजनीश, zuletzt Osho ओशो benannte) rabauzt auf dem Trittbrett sinnsuchender Love Generation eine weitere Kshattriya-Seele (diesmal im klamaukigen Stile) um die „Befreiung des Ichs“ von dessen „unterdrückender Religio“, strukturierende Moral und Ethik subversivierend und „deep experience“ via transzendenzverlustig zügelloser Orgienhurerei suggerierend. Wie Gautama ließ er keine Gelegenheit aus, um das Brahmanentum zu diskreditieren und verwob in scharlatanprofitablem Synkretismus religiöse Lehren mit modernistischem Gedankenungut. Im Mainstream mittlerweile als „Philosoph“ anerkannt, vermochte es der zeitlebens grinsende „Sex-Guru“ tatsächlich, seine „Sannyasin“ dermaßen einzulullen, daß sie ihm nebst vielen weiteren Preciosen nicht weniger als 93 Rolls Royce zu Füßen legten. Das Treiben des diamantene Armbanduhren in sehr vielen Kreationen bevorzugenden Rattenfängers wird im pathologischen Befreiungs-Veitstanze nicht als Perversion, sondern New Religion kategorisiert, und nach seinem bedauerlichen Ableben in der ab den 90ern des letzten Jahrhunderts sich wandelnden kontemporären Rezeption des Mutterlandes nun als „einer von zehn Menschen genannt, die das Geschick Indiens am entscheidendsten beeinflusst hätten; in seinem Fall dadurch, daß er ‚den Geist zukünftiger Generationen von den Fesseln der Religiosität und des Konformismus befreit‘ habe. Zwei Jahre nach seinem Tod wurde die komplette Ausgabe seiner Bücher in die Bibliothek des indischen Parlaments aufgenommen, eine Ehre, die vor ihm nur Mahatma Gandhi zuteil geworden war.“ Herzlichen Glückwunsch. Was also tatsächlich ansteht, ist, die zweifelhaften „Überwinder“ zu überwinden, um die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.

• Seit etwa 60 Jahren kann im Soziologischen Indiens auf allen gesellschaftlichen Ebenen eine flächendeckend unverhohlene Benachteiligung, besser hasserfüllt diskriminierende Dekonstruktion der Brahmana beobachtet werden. Wie im Westhemisphärischen gründet diese Bewegung nicht allein in einer aufbegehrenden Abneigung gegen die Sacerdotale, sondern einer Geisteshaltung gegen das wie auch immer gedachte Urprinzip schlechthin.

• Im Zuge dieser die Materials priorisierenden Negation der Metaphysis enfalteten die in der Kolonialphase oktroyierten westlichen Werte eine raubtierkapitalistische Ökonomie, die eine bei Weitem klaffendere Schere sozialer Ungleichheit hervorbrachte, als dies in einem allein heterofinalen Kastensystem der Fall sein konnte (offiziell datiert via Großbritannien 1756–1947, faktisch bereits im frühen 16. Jh. seitens Portugal anhebend).

Nach der Abhandlung der tragenden Säulen der Sanatana Dharma (Veda, Varna, Aghnya)

mögen die beiden folgenden Übersichten in diesem Tabellarium ihren Platz finden.

Veranschaulichung multipler Religionsphilosophien des Hinduistischen

• Polylatrien

• Polytheismen

• Henotheismen

• Monolatrien

• Monotheismen

• Monismen

• Pantheismen

• Panentheismen

• Deismen

• Theismen

• Kosmotheismen

• Agnostizismen

• Atheismen

• weitere dem Hinduismus nahestehende,

nicht aber zugehörige Strömungen

Die obige Veranschaulichung möge nicht als eine kategorische im Sinne des Wortes verstanden sein. Eine hyperonyme Aufreihung im Hinduismus sich sammelnder heterogener Religionsphilosophien kann keinerlei Anspruch auf religiöse, religionswissenschaftliche oder philosophische Ausdifferenzierung erheben. Dem Wesen des Topos nach dienen zuweisende Termini zu Religionsphilosophien der approximativen Skizzierung und nicht „eindeutigen“ Präzisierung; ohne hinreichend weitere Erläuterungen führt ein dergestaltiger Oberbegriff gerade im Religiösen unvermeidlich zu Fehlinterpretationen. Schon das Hyperonym „Religionsphilosophie“ oder auch „Glaubensphilosophie“ ist divergierend begriffsbelegt. Darüber hinaus entstammen sämtliche Begriffe westlichen Definitionsschemata (stehen also in keinem Zusammenhang mit den oben behandelten Darshana) und sind ggf. bereits innerhalb dieser umstritten. Beispielsweise besteht zumeist kein Konsens zu (schnell obsoleten, wieder verworfenen oder gar nicht erst akzeptierten) temporären Neologismen wie „Universismus“, welcher als ein Vorschlag für oder das Sich-Mühen um eine Rubrizierung gelten kann. Im Übrigen sollten scharfe Abgrenzungen im Rahmen wenigstens hinduistischer Studien vermieden werden.

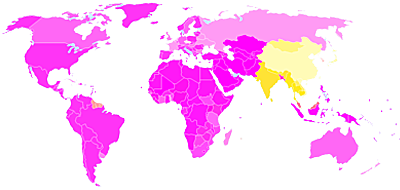

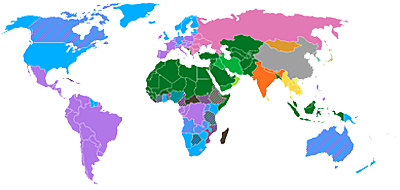

Karten

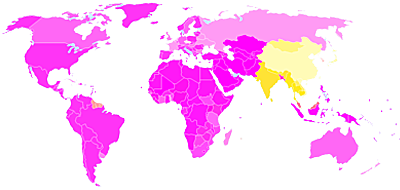

Verbreitung „abrahamitischer“ und „dharmischer“ Religionen 🔍︎

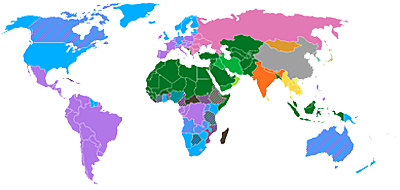

Weltreligionen (vorherrschende Religionen nach Staaten) 🔍︎

Religionen Fernost (Übersicht) 🔍︎

Die obenstehenden Karten visualisieren oberbegrifflich subsumiert die im Kontemporären im jeweiligen Lande dominierenden Religionen. Hinsichtlich dieser Intention können und sollen sie keine detaillierte Wiedergabe einer jeden dortig wesenden Glaubensgemeinschaft bieten, zumal der Gedanke einer authentisch ins Kartenbild umgesetzten Wiedergabe realreligiöser Vielhaftigkeiten und Verhältnismäßigkeiten ein illusorischer ist. Sofort erkennbar wird das Alleinstellungsmerkmal der hinduistischen Religion, die keine missionierende ist und ethnozentrische Charakteristik aufweist. Man muß als „Hindu“ geboren sein: Ein Konversionsritus für aus anderen Religionen entstammende Einzelpersonen existiert nicht. Nur unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Wiederaufnahme im Rahmen einer Unterkaste ermöglicht. Anderweitige Verlautbarungen oder Vorgehensweisen (e. g. Osho) finden im traditionell Hinduistischen resp. den höheren Ebenen des Brahmanischen keine Anerkennung.

Aus guten Gründen wurde auf diesen Karten eine Ausdifferenzierung hinduistischer Denominationen schon von vornherein unterlassen. Während sich nun allerdings die mittlere Karte in den Hilfsbegriff „chinesische Religion“ eloquiert und den Buddhismus oberbegrifflich ziemlich korrekt in Theravada, Mahayana und Vajrayana differenziert, ist auf jener (die fernöstliche Religiosität schließlich fokussierenden) rechtsstehenden Karte keine Differenzierung der buddhistischen Linien ersichtlich. So hingenommen, ist jedenfalls die schlechthinnige Zuweisung Chinas zum „Buddhismus“ eine allzu pauschalierende und in mehrerlei Hinsicht problematische. Weil wir bisher keine „bessere“ gefunden haben, wurde um der (groben) Übersicht willen dennoch diese Karte ausgewählt.

Wir werden nun auf einige den Hinduismus betreffend nicht nachgerade grundsätzliche,

in der westlichen Hemisphäre jedoch oftmals reflektierte Themata eingehen.

Yoga योग

Wie bereits eruiert, zählt der Yoga zu den Darshana, den religiös-philosophischen Hauptlinien des Hinduismus. Die ersten namentlichen Schilderungen zum Yoga wurden in den Schriften der sogenannten mittleren Upanishaden उपनिषद् um 400 v. Chr. niedergeschrieben. Präzisierendere Ausführungen des Mahābhārata महाभारत (um 300 v. Chr.) sowie der älteren Purana erkennen den Yoga als den Pendant zum Samkhya. In den unten angeführten Stufen des Yoga möge in jener klassischen 4er-Folge ganz eindeutig veranschaulicht sein der Erkenntnispfad vom Materialen ins Metaphysische (der Aufstieg oder auch die Wiederkehr körperlicher Disposition in den Geist); das elementarste Anliegen authentisch hochreligiöser Intention, und so auch des existentiellen Wesens des hinduistischen Yoga. Die hierzu dem Patañjali पतञ्जलि entstammenden Formulierungen des Yogasūtra योगसूत्र entfalten sich im 2. Jh. v. Chr. – 4. Jh. n. Chr.

In den sich im Indischen nach und nach auffächernden Philosophien und deren Verzweigungen machen sich Systematisierungen von 4, 5, 6 oder 8 Stufen oder Wegen des Yoga geltend, die sich zwar in ihrer Ausformulierung, nicht aber esse in intellectu hinsichtlich dessen spiritueller Grundprinzipien und Zielführung differenzieren.

Während die höheren Stufen des Yoga verhältnismäßig spät herausgebildet wurden, wurzelt der Hatha Yoga हठयोग nachweislich bereits im alt- bzw. frühvedischen Tantrismus तन्त्र des 2. Jahrtausends v. Chr. Der Begriff Hatha Yoga liegt (wie so viele andere) in mithin multipler Klassifizierung vor.

• Raja Yoga राजयोग (rājayoga); Königs-Yoga; Aufstieg oder auch Wiederkehr materialer Disposition in den Geist (Entwicklung und Beherrschung des Geistes)

• Jnana Yoga ज्ञानयोग (jñānayoga); Yoga des Wissens; gewissermaßen der Übergang von rational-intellektuellem Verständnis ins Geistliche

• Karma Yoga कर्मयोग (karmayoga); Überwindung der Anhaftung an Egozentristisches und Materielles; Verinnerlichung der Erkenntnis des Holistischen

• Bhakti Yoga भक्तियोग (bhaktiyoga); Yoga der Hingabe; Hingabe an die Sphären des Göttlichen; „erster Ansatz“ zur Überwindung des Egozentristischen und Materialistischen

• Hatha Yoga हठयोग (hathayoga); „Kraft-Yoga“; Zielsetzung der Harmonisierung von Körper und Geist (körperliche Übungen)

Chakra चक्र

Die in ihren originären Grundzügen brahmanisch-ritualistische Ausrichtung der vedischen Religion behauptet im Gegensatz zum Buddhismus in ihren Basisformulierungen keine prinzipiell individualistische Soteriologie; ein weiteres Mal divergieren hierzu die Betrachtungen in den hinduistischen Denominationen der Zeiten. Das Schrifttum betreffend finden die Chakra in der spätvedischen Phase Erwähnung und genießen besonders in den tantristischen Linien hohen Stellenwert. Obwohl die Lehre zu den Chakra also nicht zum eigentlichen Stammkapital der Sanatana Dharma zählt, möge sie an dieser Stelle erwähnt sein aufgrund derer Rezeption in verschiedenen esoterischen Linien des Westens und damit jener hieraus resultierenden gehobeneren okzidentalen Wahrnehmung. Sofern die Chakra in der jeweiligen religiös-philosophischen Gewichtung als ein bedeutsamer Faktor gelten, stehen diese in direktem Zusammenhang mit der praktischen Ausübung des Yoga, weswegen sie in unserem Tabellarium diesem nachgesetzt wurden. Wie im Yoga zeitigen sich in den diversen Lehren und Philosophien gleichsam diverse Systematisierungen und Untersystematisierungen; wir geben die im Westen mehrheitlich rezipierten und wohl auch im Indischen tradierten sieben Hauptchakra wieder.

• Sahasrara सहस्रार (sahasrāra); Kronen- oder Scheitelchakra (tausendblättriger Lotos)

• Ajna आज्ञा (ājñā); Stirnchakra (zweiblättriger Lotos)

• Vishuddha विशुद्ध (viśuddha); Hals- bzw. Kehlchakra (sechzehnblättriger Lotos)

• Anahata अनाहत (anāhata); Herzchakra (zwölfblättriger Lotos)

• Manipura मणिपूर (maṇipūra); Nabel- oder Sonnengeflechtchakra (zehnblättriger Lotos)

• Svadhisthana स्वाधिष्ठान (svādhiṣṭhāna); Sexualchakra (sechsblättriger Lotos)

• Muladhara मूलाधार (mūlādhāra); Wurzelchakra (vierblättriger Lotos)

Kontextuell zu den Chakra wären die drei Nadi नाडी (nāḍī) anzuführen, namentlich

• Ida इडा (iḍā) → left nadi (channel),

• Shushumna सुषुम्णा (suṣumṇā) → central nadi (channel),

• Pingala पिङ्गला (piṅgalā) → right nadi (channel);

ferner hierzu die im Muladhara befindliche Kuṇḍalini कुण्डलिनि

(cf. Śaradātilaka, Lakṣmaṇadeśika, 11. Jh. n. Chr.; Ausführungen zum Kundalini-Yoga)

Der Nachhaltigkeit wegen sei nochmals gesagt, daß charakteristisch für den Hinduismus sicher nicht in allen Systemen gleiche Gewichtungen zu den Chakra und speziell jenem gewissen Faszinosum der Kundalini vorliegen. Man ginge fehl, u. a. die Chakrenlehre zu den tragenden Säulen der Sanatana Dharma zählen zu wollen.

Yuga युग

| ⚃ |

|

कृत युग |

|

Kṛta |

4 800 Götterjahre |

= |

1 728 000 Menschenjahre |

Zeitalter der Glückseligkeit |

Gold |

| ⚂ |

|

त्रेता युग |

|

Tretā |

3 600 Götterjahre |

= |

1 296 000 Menschenjahre |

Zeitalter des Feuers |

Silber |

| ⚁ |

|

द्वापर युग |

|

Dvāpara |

2 400 Götterjahre |

= |

864 000 Menschenjahre |

Zeitalter des Mißtrauens |

Kupfer/Bronze |

| ⚀ |

|

कलि युग |

|

Kali |

1 200 Götterjahre |

= |

432 000 Menschenjahre |

Zeitalter des Streites |

Eisen |

| |

12 000 Götterjahre |

= |

4 320 000 Menschenjahre |

|

|

Mehr zu den Yuga, den Weltzeitaltern der Sanatana Dharma unter https://brahmana.net/astrologia/indian/tables/yuga.html

Dashavatra दशावतार

| 1. |

मत्स्य |

Matsya |

Fisch |

| 2. |

कूर्म |

Kūrma |

Schildkröte |

| 3. |

वराह |

Varāha |

Eber |

| 4. |

नरसिंह |

Narasiṃha |

Menschlöwe |

| 5. |

वामन |

Vāmana |

Zwerg, dann Riese |

| 6. |

परशुराम |

Paraśurāma |

Rama mit der Axt |

| 7. |

राम |

Rāma |

|

| 8. |

कृष्ण |

Kṛṣṇa |

der Schwarze, Dunkle |

| 9. |

बुद्ध |

Buddha |

der Erwachte |

| 10. |

कल्कि |

Kalki |

Weißes Pferd |

Dashavatara in der Reihung einiger nordindischer Traditionen

(sog. meist akzeptierte Reihung 8. Krishna / 9. Buddha) |

• दश (daśa) → Zehn (Zahlwort)

• अवतार (avatāra) → „Abstieg“, i. e. das Hinabbegeben, Inkarnieren eines göttlichen Prinzips

• दशावतार (daśāvatāra) → Zehn Inkarnationen [Vishnus (im Verlaufe eines Weltalters ≠ Weltkalpa)]

Besonders nach der Lektüre der Bhagavad Gītā भगवद्गीता taucht immer wieder die Frage auf nach Krishna oder Vishnu, Vishnu oder Krishna und wer denn nun wessen und die wievielte Inkarnation sei. Der bemühte Erläuterungsstereotyp „Krishna wird meist als achte Inkarnation Vishnus verehrt“ beantwortet die Frage nicht wirklich. Die obige Reihung formuliert die nach einigen nördlichen Traditionen so definierte Reihung der Daśāvatāra दशावतार, der zehn Inkarnationen resp. Manifestationen oder auch Hypostasen Vishnus. Dem vielheitlichen Hinduismus wesenstypisch differieren jedoch die Lehren zur Reihung der Avatara und Yugavatara etc. in den vaishnavitischen Schriften, Strömungen und Denominationen. Konsens besteht, daß Kalki zum Ende des Mahayuga erscheinen wird. Kein Konsens besteht, ob Krishna nun die achte oder neunte […] Inkarnation Vishnus war. Darüber hinaus finden sich Glaubensgemeinschaften, welchen sich die Avatara-Frage nicht stellt, da sie Krishna an sich als höchste Gottheit betrachten; manche derer fühlen sich dennoch als Vaishnava, andere nicht; wieder andere favorisieren Rama/Ramachandra usw. Wichtig zu wissen ist, daß es sich bei den Dashavatara um eine aus der hinduistischen Theodizee heraus entwickelte brahmanische Soteriologie handelt.

Im Hinduistischen, in welchem die buddhistischen Lehren zu den Nāstika नास्तिक zählen, spielt der Buddha meist eine erheblich andere Rolle als dies in den Spielarten eben jenes Buddhismus der Fall ist, nämlich diejenige eines prüfenden Verführers zum Ende des Weltalters hin. Die wörtliche Übersetzung des Terminus Nastika lautet „Verneiner“ (der vedischen Lehre und damit der Sanatana Dharma), bedeutungsinhaltlich also „Ungläubige(r)“. In euphemistisch-neutralisierender oder auch politisch korrekter Formulierung ist von den heterodoxen Darshana दर्शन die Rede.

Dashavatara in der Reihung 8. Balarama / 9. Buddha: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Balarama, Buddha, Kalki.

(Dashavatara in der Reihung 8. Balarama / 9. Krishna: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Balarama, Krishna, Kalki.)

Wieder andere Tradierungen setzen Krishna nicht an die neunte, sondern achte Stelle und Jagannatha oder Vithoba an die neunte usw.

In der oberen Abbildung eine skizzierende Wiedergabe um jene in den Denominationen divergierende 8. oder 9. […] Position, ob Krishna कृष्ण oder dessen Bruder Balarāma बलराम, ob Jagannātha जगन्नाथ oder Viṭhobā विठ्ठल (und in welcher Versinnbildlichung) etc. Der religionsphilosophisch gewichtigste Faktor zu den Reihungen ist deren oben bereits erwähnte brahmanische Konstituierung als eine soteriologische Instanz, ferner, ob die Reihung den Buddha बुद्ध beinhaltet.

Wir wollen nun dieses erste Tabellarium zur Sanatana Dharma in einer sehr schönen Palmblatt-Visualisierung der Avatara Vishnus ausklingen lassen. Herzlichen Dank der University of Pennsylvania und Palatino Press!

The Avatars of Vishnu

A complete palm leaf manuscript in 65 full page color plates

Under the terms of Creative Commons License 2.5

Source: University of Pennsylvania and Palatino Press